| Москва, Чистопрудный бульвар, д.14 |

+7(495) 625-90-90 +7(495) 723-69-19 info@rusbibliophile.ru |

|

|

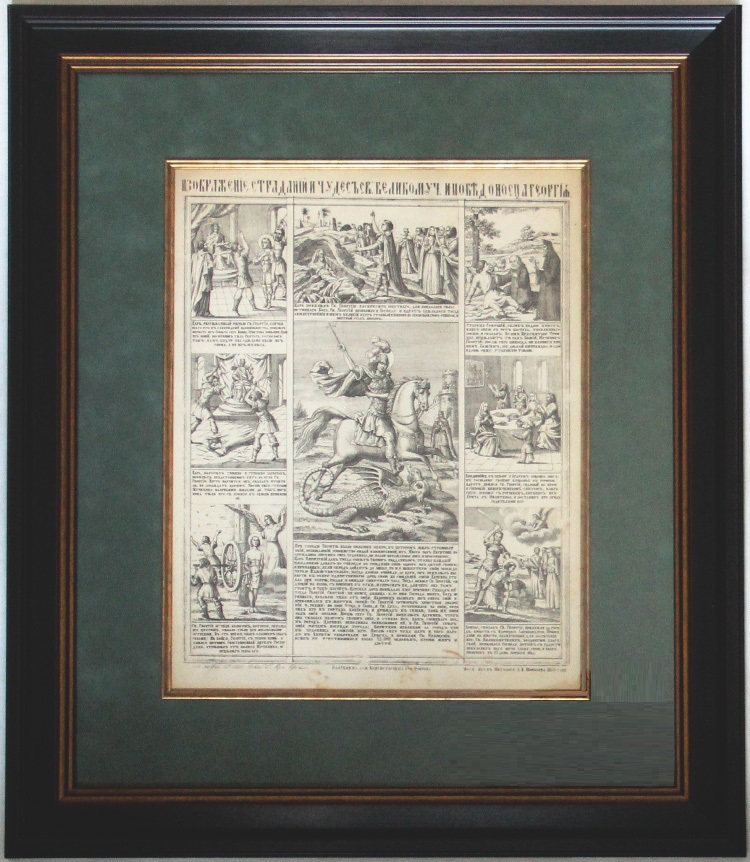

Изображение страданий и чудес св. великомуч. и победоносца Георгия. М., печ. в Металогр. А.В.Морозова, 1860. Гравированный лубок в раме и бархатном паспарту. Размер оттиска: 39,5 х 31 см. Размер в раме: 65,5 х 56,5 см. Отличная сохранность. Редкость.

Святой великомученик Георгий Победоносец - один из наиболее известных святых в христианском мире и один из самых почитаемых на Руси. Происходил он из знатной каппадокийской семьи. Поступив на военную службу, Георгий стал одним из тысяченачальников и любимцем императора Диоклетиана. Когда начались гонения на христиан, он раздал свое имущество бедным и перед императором объявил себя христианином, за что был арестован и после восьмидневных тяжких мучений обезглавлен.

С именем св. Георгия связано множество чудес, совершенных им как при жизни, так и после кончины. Наиболее широко известно одно из его посмертных чудес - избавление от драконообразного змия жителей небольшого селения в Сирии. Язычники приносили чудовищу человеческие жертвы, и такой жертвой должна была стать дочь местного правителя. Победа Георгия над чудовищем не только спасла жизнь обреченной на смерть царевны, но обратила ко Христу жителей многострадального селения и стала одним из самых ярких символов победы правды Божией над силами зла.

На Руси великомученика Георгия всегда широко почитали. Имя Георгий носил в крещении великий князь Киевский Ярослав Мудрый, построивший в середине XI века в честь своего небесного покровителя церковь в Киеве и посвятивший ему один из приделов собора св. Софии Киевской. Храмы и монастыри в честь великомученика Георгия Победоносца были на Руси во многих городах - в Новгороде, Владимире, Старой Ладоге, Юрьеве-Польском и др. Пришедшая из Византии иконография великомученика Георгия была на Руси творчески переработана, а изображение Победоносца, поражающего копьем змия, стало воинским символом; оно появляется на великокняжеских печатях, монетах и впоследствии становится элементом государственного герба.

Святой великомученик Георгий считался покровителем русского воинства. Он был особенно почитаем в Московском княжестве как небесный покровитель основателя Москвы князя Юрия Долгорукого. С возвышением Москвы и укреплением централизованного Русского государства изображение чуда св. Георгия о змие становится официальным гербом столицы.

В образе Георгия-змееборца воплотилось представление о доблестном воине, побеждающем силы зла, отсюда имя его на Руси - Победоносец. В XVIII веке в России была учреждена одна из самых почетных воинских наград - крест св. Георгия Победоносца, вручавшийся за мужество и храбрость, проявленные в боях за Отечество.

На представленной гравюре изображено несколько эпизодов из жития св. Георгия. В центре помещено изображение Чуда о змие. Экземпляр отличает превосходная сохранность, четкость и яркость оттиска. Под каждым изображением помещен краткий текст с описанием сюжета. На нижнем поле указана дата цензурного разрешения: «4 декабря 1859 г.» и выходные данные издания: «На Лубян. в дом. Консистории на про Фонтана», «Моск. Печ. в Метологр. А.В.Морозова 1860 года». Гравюра была выпущена в известном московском печатном заведении Андрея Васильевича Морозова, специализировавшемся в 1840-е - 1860-е г.г. на печатании качественных лубков.

На Руси лубок появился в 16 веке. Ученые все еще спорят о происхождении названия «лубок». Некоторые говорят, что оно пошло от слова «луб», старорусского названия липы, на досках которой вырезали картинки. Другие же утверждают, что оно связано с лубяными коробами, в которых их разносили. А московская легенда гласит, что все началось с Лубянки, улицы, где жили мастера лубочного искусства.

Рисунки выводили на специальным образом распиленных досках и называли «фряжскими листами», затем «потешными листами» и «простовиками». Изначально в них преобладали религиозные сюжеты, после чего лубок стал удобным и недорогим способом распространения информации, историй нравственно-поучительного характера и пропаганды. Шло время, техника лубка менялась. В 19-м веке древесина уступила место металлу и работы стали изящнее. Сюжетами служили жития святых, былины и песни, басни и портреты императорской семьи, сцены из жизни крестьян, сказок и романов, знания о далеких странах и исторических событиях.

Дорогие лубочные картины украшали царские палаты и боярские терема. Простой народ скупал на ярмарках недорогие (по цене от полкопейки) черно-белые лубки, отдавая предпочтение комическим рисункам. Многие представители высшего общества отказывались назвать искусством творения народных художников-самоучек, лубки долго не ценились как предмет коллекционирования. Поэтому очень мало экземпляров лубочных картин сохранилось до наших дней. Гравированные лубки отличались лаконичностью выразительных средств, но именно они сохранили неповторимое обаяние и художественный язык народного искусства дореволюционной России. В наши дни русский народный лубок украшает собрания крупнейших музеев.

Здание Московской духовной консистории было построено в Москве в 1890-х г.г. по проекту архитектора В.Г.Сретенского по адресу: Мясницкая улица, дом № 3. В XV веке на этом месте находились палаты Годуновых. Затем здесь было устроено Рязанское духовное подворье, где жили епископы, управлявшие этой епархией. С 1677 г. здесь размещался госпиталь для раненых солдат. В 1722 г. владение увеличилось за счет соседнего дома, принадлежавшего ранее царскому окольничему П.И.Потемкину. При Екатерине II здесь разместилась Тайная экспедиция с казематами, обнаруженными при сносе зданий в конце XIX века. В одном из этих казематов содержался под стражей Емельян Пугачев. В 1801 г. здания были переданы Приказу общественного призрения. В 1833 г. в двухэтажном здании поместилась Духовная консистория со своим архивом, содержавшим метрические книги из всех московских церквей. В 1890-х г.г. постройки были снесены и 31 июля 1895 г. состоялась закладка нового здания. Проект в русском стиле был выполнен архитектором В.Г.Сретенским. Рядом архитектором П.П.Виноградовым был пристроен доходный дом, меблированные комнаты которого сдавались в аренду; на первом этаже размещались контора «Мазуринской биржевой артели» и магазин Ю.С.Нечаева-Мальцова. После революции 1917 г. в здании разместилось ВСНХ, при научно-техническом отделе которого была создана библиотека с большим читальным залом. Здесь же находилась редакция «Технико-экономического вестника» и книжный магазин государственных технических издательств. В настоящее время в здании располагается Следственный департамент МВД России.